La créatine phosphokinase (CPK), également connue sous le nom de créatine kinase (CK), est une enzyme présente principalement dans le cœur, le cerveau et les muscles squelettiques. Elle joue un rôle crucial dans le métabolisme énergétique des cellules musculaires en facilitant la conversion de la créatine en phosphocréatine, une molécule riche en énergie qui aide à régénérer l'ATP (adénosine triphosphate) dans les muscles. L'ATP est la source énergétique utilisée par les cellules musculaires pour diverses fonctions, dont la contraction musculaire.

Il existe trois isoformes de la CK en fonction de la localisation tissulaire : CK-MM (muscle squelettique), CK-MB (muscle cardiaque) et CK-BB (cerveau) parmi lesquelles on peut également identifier des isoformes en fonction de la compartimentation cellulaire, à savoir les isoformes mitochondriale et cytosolique. Dans le domaine sportif, l'intérêt se porte principalement sur l’isoforme musculaire. A défaut d’une mesure spécifique de celle-ci, le dosage sanguin de la concentration totale en CK est généralement réalisé car la CK-MM représente 95 à 98% des isoformes des CK présentes dans le sang d’un sujet normal, le reste étant représenté par la CK-MB. Une augmentation du niveau de CK-MM (et donc CK totale) dans le sang peut s’expliquer de différentes manières. En effet, cette enzyme est libérée dans la circulation lorsque les fibres musculaires subissent un dommage, comme après une blessure ou une chirurgie musculaire, consécutivement à un exercice physique intense ou dans le cadre d’une pathologie musculaire ou cardiaque (dans ce cas, il y aura libération de CK-MB). L’augmentation du niveau de chaque isoforme peut être considérée comme le témoin de dommages structurels subis par les muscles squelettiques (CK-MM), le cœur (CK-MB) ou le cerveau (CK-BB). Des études montrent une augmentation de CK-BB chez les boxeurs après des combats permettant d’estimer les dommages subit par le cerveau.

Relation entre les CPK et les dommages musculaires

La mesure des niveaux de CPK est devenue un outil essentiel pour évaluer les dommages musculaires chez les athlètes. Depuis les années 2010, une multitude d’études ont relié les CPK post-exercice et notamment post-match avec les lésions musculaires. Celles-ci ont démontré que l'exercice intense, en particulier les activités nécessitant des efforts excentriques ou des mouvements répétés à hautes intensités, sont corrélés plus spécifiquement au niveau de CPK. La durée de l’exercice ne semble pas être le facteur principal de libération de CPK, tandis que le travail avec charge, les décélérations, sprints, plaquages, les contractions excentriques ou le plus faible niveau d’entraînement favorisent son apparition.

Le niveau basal de CPK varie largement d’un individu à un autre, au repos comme en post-exercice, notamment en fonction de l'âge, du sexe et du niveau d'activité physique. On retrouve des valeurs basales pour une population sédentaires de 55 à 170 U/L pour les hommes, et 30 à 135 U/L chez les femmes. Chez l’athlète, cet état de base est assez compliqué à appréhender car l’entrainement régulier induit des microtraumatismes quotidiens induisant des traces résiduelles de CPK. De la même façon, les réponses individuelles à un exercice standardisé et dans des plus grandes proportions à un match de football ou de rugby sont très larges. Les publications sont unanimes à ce sujet, chaque athlète répond de manière singulière à un exercice et il convient donc d’aborder les évolutions individuelles de chacun et de rester prudent sur les comparaisons inter-individuelles.

Pour les sports collectifs, le caractère spécifique des postes des joueurs, des techniques ou styles de jeux ajoutent encore une variabilité supplémentaire aux réponses inter-joueurs. Plusieurs études ont montré des variations en fonction du poste ou du type de travail réalisé sur le terrain, prodiguant à la mesure des CPK une sensibilité plus importante pour l’évaluation des dommages musculaires. Suivant un match ou un exercice traumatisant, le niveau de CPK peut croitre jusqu’à 72 heures post-exercice et rester au-dessus du niveau de base 9-10 jours. La cinétique ainsi que les niveaux de réponse seront très différentes entre les individus et ici encore, il faut considérer individuellement les variations au regard de l’historique des joueurs, mais aussi comprendre quels types d’actions ou événements produisent des effets significatifs sur la libération de CPK.

Extrait de “Doeven SH, Brink MS, Kosse SJ, et al. Postmatch recovery of physical performance and biochemical markers in team ball sports: a systematic review. BMJ Open Sport & Exercise Medicine 2018;4:e000264. doi:10.1136/bmjsem-2017-000264

Les augmentations du niveau de CPK sont temporaires et diminuent généralement à mesure que les muscles récupèrent. Toutefois, des niveaux très élevés ou persistants peuvent indiquer des lésions musculaires sévères ou des conditions médicales, voire pathologiques sous-jacentes, nécessitant une attention particulière.

Mécanismes de libération de la CPK dans le sang.

Lorsque les muscles sont sollicités intensivement, comme lors d'un match de football, plusieurs mécanismes peuvent conduire à la libération de CPK dans le sang :

- Microlésions des fibres musculaires : les exercices intenses, en particulier ceux impliquant des contractions excentriques, peuvent provoquer des microlésions dans les fibres musculaires. Ces microlésions endommagent la membrane des cellules musculaires (myocytes), permettant ainsi la libération de la CPK dans la circulation sanguine.

- Inflammation et réparation musculaire : après l'exercice, une réponse inflammatoire se déclenche pour réparer les tissus endommagés. Cette inflammation peut augmenter la perméabilité des membranes cellulaires, facilitant ainsi la libération de CPK.

- Stress oxydatif : l'exercice intense entraîne une production accrue de radicaux libres et d'autres espèces réactives de l'oxygène, ce qui peut endommager les membranes cellulaires et contribuer à la libération de la CPK.

- Altération de la structure cellulaire : la répétition de contractions musculaires intenses peut altérer la structure et l'intégrité des fibres musculaires (sarcolemme et disque-Z), facilitant la fuite de la CPK.

La CPK sortant des fibres musculaires se retrouvent dans le liquide interstitiel et sont ensuite drainer par le système lymphatique avant de terminer dans la circulation sanguine où la concentration totale est généralement mesurée.

Intérêt de la mesure des CPK comparativement à d'autres alternatives

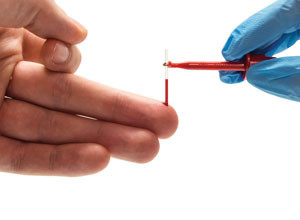

L'utilisation de la mesure des CPK comme marqueur des dommages musculaires présente plusieurs avantages par rapport à d'autres méthodes d'évaluation. Tout d'abord, la mesure des niveaux de CPK est relativement simple et s’intègre facilement dans une routine de travail. Selon la technologie des systèmes utilisés, la mesure sera rapide et permettra la prise de décisions pour l’aménagement du contenu de l’entraînement.

Il est préférable de privilégier une système limitant la taille de l’échantillon sanguin et les nombreuses manipulations (centrifugation, transfert, analyse) pour éviter de possibles altérations des échantillons, contaminations ou erreurs de traçabilité.

Comparativement à d’autres biomarqueurs également mesurés comme l’urée, la protéine C réactive, la lactate déshydrogénase, la myoglobine ou la troponine, les CPK semblent plus spécifiques et plus sensibles aux dommages musculaires. La réaction est également plus importante avec des variations pouvant atteindre 900% entre les conditions pré et post-exercice. D’un point de vue technique, tous les marqueurs ne sont pas aussi faciles à mesurer, et la liste des appareils POC (Point of care) permettant leurs dosages au plus proche du terrain n’est pas pléthorique. Après plusieurs années de veille technologique et discussion avec des fabricants du monde entier, nous avons enfin trouvé une solution technique correspondant aux critères d’utilisation pour le domaine du sport. Cette utilisation particulière requiert simplicité, transportabilité et rapidité de mesure afin d’accompagner les équipes partout, et permettre la prise rapide de décisions pour l’aménagement des séances d’entraînement. Le coût du test (environ 4 €) est relativement peu onéreux aux regards des enjeux que représentent les lésions musculaires et potentielles blessures évitées grâce à ce monitorage.

En complément de ce dosage, plusieurs études ont comparé la cinétique des CPK et des tests neuromusculaires comme le contre mouvement jump, des tests de sprint ou des mesures de force isométrique. L’évolution de ces tests de performances neuromusculaires est corrélée avec celle des CPK. Cependant, les corrélations restent souvent modestes car même si les deux approches évaluent quelques capacités communes, elles ne reflètent pas complétement la même chose. Les CPK vont indiquer le niveau de dommage musculaire tandis que les tests neuromusculaires évalueront également l’état de forme, la fatigue centrale et seront influencés par la commande nerveuse et le niveau d’implication de l’athlètes dans le test.

La mesure des CPK est considéré aujourd’hui comme un outil de premier choix dans la planification des séances et dans le but objectiver les capacités d’adaptation des athlètes. Cette mesure simple peut s’implémenter dans votre routine de suivi des athlètes pour doser les surcharges musculaires et prévenir d’éventuelles blessures. Il conviendra d’intégrer ce type d’évaluation dans le quotidien avec pédagogie pour obtenir l’adhésion des athlètes et joueurs dans ce process.

Brancaccio, P., Lippi, G., & Maffulli, N. (2010). Biochemical markers of muscular damage. Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 48(6), 757‑767. https://doi.org/10.1515/CCLM.2010.179

Brancaccio, P., Maffulli, N., & Limongelli, F. M. (2007). Creatine kinase monitoring in sport medicine. British Medical Bulletin, 81‑82, 209‑230. https://doi.org/10.1093/bmb/ldm014

Doeven, S. H., Brink, M. S., Kosse, S. J., & Lemmink, K. A. P. M. (2018). Postmatch recovery of physical performance and biochemical markers in team ball sports : A systematic review. BMJ Open Sport & Exercise Medicine, 4(1), e000264. https://doi.org/10.1136/bmjsem-2017-000264

Hagstrom, A. D., & Shorter, K. A. (2018). Creatine kinase, neuromuscular fatigue, and the contact codes of football : A systematic review and meta-analysis of pre- and post-match differences. European Journal of Sport Science, 18(9), 1234‑1244. https://doi.org/10.1080/17461391.2018.1480661

Haller, N., Behringer, M., Reichel, T., Wahl, P., Simon, P., Krüger, K., Zimmer, P., & Stöggl, T. (2023). Blood-Based Biomarkers for Managing Workload in Athletes : Considerations and Recommendations for Evidence-Based Use of Established Biomarkers. Sports Medicine (Auckland, N.Z.), 53(7), 1315‑1333. https://doi.org/10.1007/s40279-023-01836-x

Hartmann, U., & Mester, J. (2000). Training and overtraining markers in selected sport events. Medicine and Science in Sports and Exercise, 32(1), 209‑215. https://doi.org/10.1097/00005768-200001000-00031

Hecksteden, A., Pitsch, W., Julian, R., Pfeiffer, M., Kellmann, M., Ferrauti, A., & Meyer, T. (2017). A New Method to Individualize Monitoring of Muscle Recovery in Athletes. International Journal of Sports Physiology and Performance, 12(9), 1137‑1142. https://doi.org/10.1123/ijspp.2016-0120

Hortobágyi, T., & Denahan, T. (1989). Variability in creatine kinase : Methodological, exercise, and clinically related factors. International Journal of Sports Medicine, 10(2), 69‑80. https://doi.org/10.1055/s-2007-1024878

Mougios, V. (2007). Reference intervals for serum creatine kinase in athletes. British Journal of Sports Medicine, 41(10), 674‑678. https://doi.org/10.1136/bjsm.2006.034041

Pérez-Castillo, Í. M., Rueda, R., Bouzamondo, H., López-Chicharro, J., & Mihic, N. (2023). Biomarkers of post-match recovery in semi-professional and professional football (soccer). Frontiers in Physiology, 14, 1167449. https://doi.org/10.3389/fphys.2023.1167449

Russell, M., Northeast, J., Atkinson, G., Shearer, D. A., Sparkes, W., Cook, C. J., & Kilduff, L. P. (2015). Between-Match Variability of Peak Power Output and Creatine Kinase Responses to Soccer Match-Play. Journal of Strength and Conditioning Research, 29(8), 2079‑2085. https://doi.org/10.1519/JSC.0000000000000852

Schuit, A. J., van Amelsvoort, L. G., Verheij, T. C., Rijneke, R. D., Maan, A. C., Swenne, C. A., & Schouten, E. G. (1999). Exercise training and heart rate variability in older people. Medicine and Science in Sports and Exercise, 31(6), 816‑821.

Takarada, Y. (2003). Evaluation of muscle damage after a rugby match with special reference to tackle plays. British Journal of Sports Medicine, 37(5), 416‑419. https://doi.org/10.1136/bjsm.37.5.416

Thorpe, R. T., Strudwick, A. J., Buchheit, M., Atkinson, G., Drust, B., & Gregson, W. (2015). Monitoring Fatigue During the In-Season Competitive Phase in Elite Soccer Players. International Journal of Sports Physiology and Performance. https://doi.org/10.1123/ijspp.2015-0004

|

Johan Cassirame. Phd Explorateur des sciences, passionné par nature. |

![]()

Johan Cassirame. Phd

Explorateur des sciences, passionné par nature.

Tapis Anti Gravité : quand la réduction de la gravité transforme la rééducation

Tapis Anti Gravité : quand la réduction de la gravité transforme la rééducation

Différences de raideur au sein du tendon rotulien

Différences de raideur au sein du tendon rotulien

NIRS et canaux courts : une méthode utile en musculaire et cérébrale

NIRS et canaux courts : une méthode utile en musculaire et cérébrale

Banc de mesure de force pour les perches. Mais pourquoi?

Banc de mesure de force pour les perches. Mais pourquoi?

Comment effectuer des prélèvements de lactate sanguin

Comment effectuer des prélèvements de lactate sanguin

Actualités

Actualités

Technologie/Matériels

Technologie/Matériels

Science

Science

Evénements et animations

Evénements et animations